こんにちは、さしみです。最近「要約版・オバケ攻略」と「競技素数大富豪の中級者になるには」という2つの記事を書きました。そこで書いた通り、競技素数大富豪の大会では、全出し後の戦術を一つ身につけることで格段に楽しみやすくなります。また、その戦術は、オバケが最も適しているように思われます。

そこで、今回は、初級者がオバケを身につけ、中級者を目指すことに焦点を当てた記事を書きました。これを読んだ人が実際にオバケを身につけ、素数大富豪をより楽しめるようになることを目的としています。また、長期的には、このような記事をきっかけに、初級者向けの攻略記事が増えることを願っています。

この記事の内容

第1章ではオバケとは何か簡単に説明します。さらに、オバケがなぜ、初級者のとっての最初の戦術としておすすめできるのか解説します。一つには必要な知識の少なさ、もう一つには組み切りの容易さを取り上げます。

第2章ではオバケの、ラリーを用いた基本的な組み切りの方法を解説します。最初に覚えるべきオバケとしてKKKQとKKJQの2つを取り上げ、それぞれの効果的な使い方を、実戦例に触れつつ明らかにします。さらに、ラリーを妨害する方法とその対策についても述べます。

第3章では知識を身につけるための道しるべとして、覚えるべきオバケの優先順位を示し、素数についても初級者向けの知識セットの一例を取り上げます。迷いやすい学習方法についても、実戦の他にできることを具体的なツールを示して解説します。

第4章ではまとめとして、この記事で身につけられるものを改めて示します。この記事の内容を活用しながらオバケを得意戦術とするにはどうすればよいか、初級者からマニアに至るまでの全体像を解説し、読者が立ち位置を明確にできるようにします。

用語集

組み切り:ある手札を持っているときの、上がるまでの計画、またその中で出す素数のこと。多くの場合、手札をいくつかの素数や合成数に完全に分け、順番に出すことを想定する。必ずしも理論上勝ちが確定していなくても良いが、上がる直前に出す切り札には強さが求められる。

切り札:その場面で返されない数、または相手が山札の残り全てを持っていても絶対に返されない数のこと。強いが理論上返されうる数を指すこともあり、使い分けは曖昧。「KJQJは11枚同士では切り札となるが、相手の手札が24枚のときは切り札にならないことが多い」など。

ラリー:切り札の前に、ある枚数出しを複数回行う組み切りのこと。その性質上、2回目以降の数が妨害されて出せないことがあり、その点でオーソと異なる。手札11枚からは2~3枚出し、手札24枚からは3~7枚出し(3~4枚出しはオバケ込み)で行われることが多い。

オーソ:切り札の前に、ある枚数出しを1回だけ行う組み切りのこと。「オーソドックス」から。手札11枚からは3~5枚出し、手札24枚からは9~10枚出しで行われることが多い。ただし、それ以外の枚数でも主に合成数を使うことでオーソと同様の組み切りを実現することができる場合がある。

KKX:切り札の強さに大きく関わる、4枚のK、2枚のX(ジョーカー)の6枚のうち、自分の手札にあるものを表す書き方。KKXのとき、山札の残りを全て相手が持っているとすると、相手もKKXのため切り札の強さが互角、あるいはその他の札次第になる。KKKXでは相手がKXしか持てないため有利、KXであれば逆に不利になりやすい。

カマトト:わざと間違えた着手をしてペナルティで手札を増やすこと。単にカマトトと言う場合は合成数カマトトを指すことが多い。合成数出しを間違えることで場の枚数よりも多く、最大で手札の枚数と同じだけのペナルティを得られる。山札を全て引かれる場合もあり、組み切りの際には対策が求められる。

1 概要

1.1 オバケとは

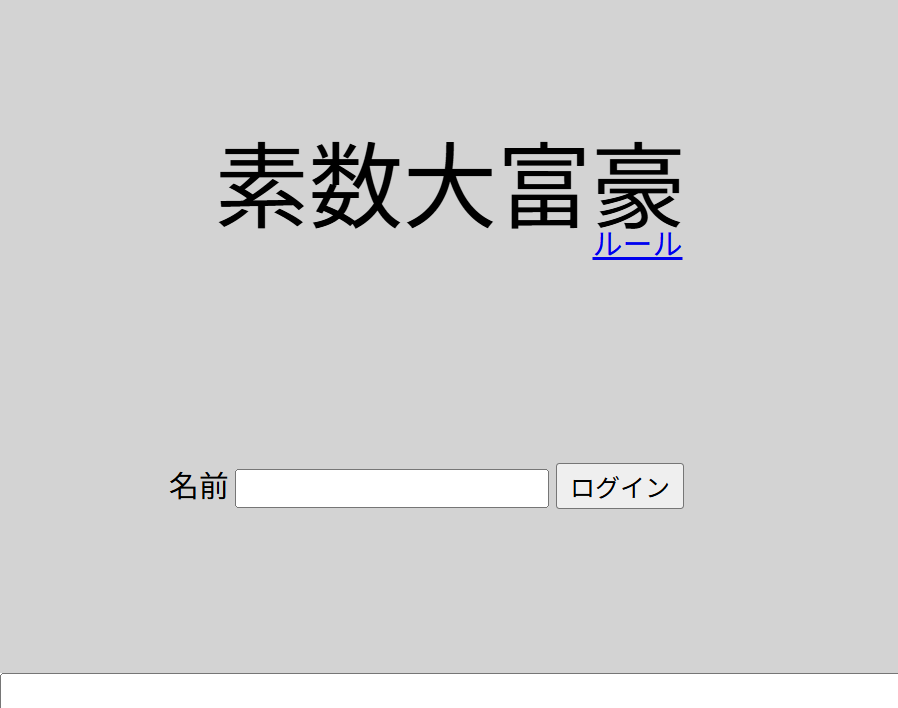

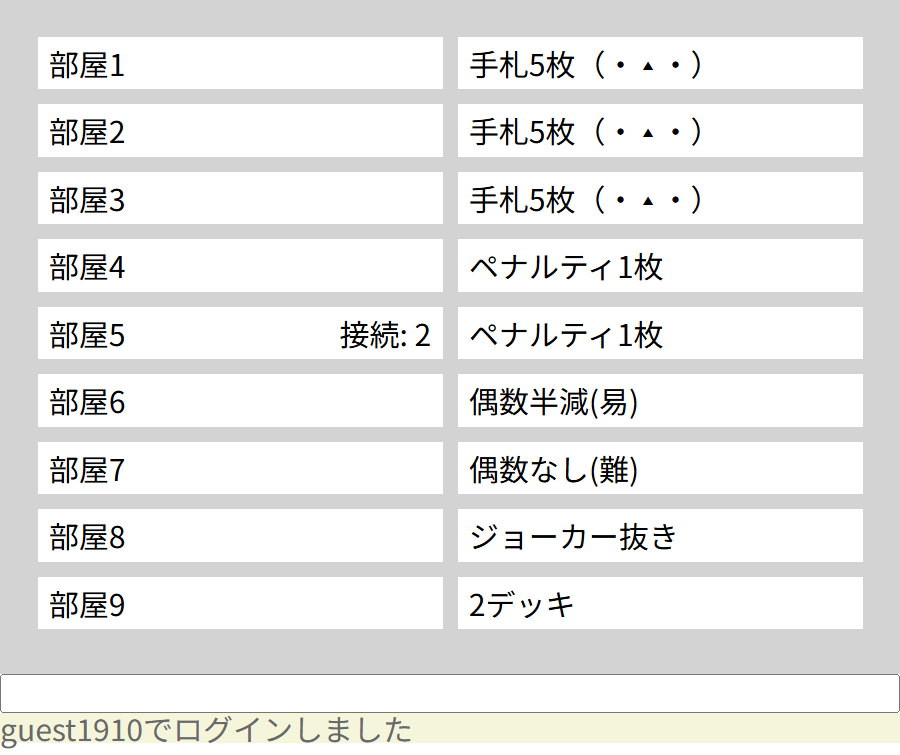

KJQJは4枚出しにおける最大の素数です。しかし、合成数出しを用いるとより大きな数を出すことができ、それらはoverKJQJ、あるいはオバケと呼ばれます。それぞれのオバケは合成数部分で、例えばKKKQ=2^4*3*273569であればKKKQと呼ばれることが多いです。有名な解説があるので見たことのない方は読んでみてください。

hana3101382283.hatenablog.com

なお、合成数出しの理解に不安のある方は、ルール解説や以下のページを参照してください。

primedaifugo.fandom.com

3枚出しのoverKKJや5枚出しのoverKKQKJも広義のオバケに含まれることがありますが、ここでは4枚出しのoverKJQJのみをオバケと呼びます。また、overKJQJを使った戦術、つまり手札を活用して上がるための方法論まで含めてオバケと表現することもあります。

元々は、オバケは4枚出しで強い切り札とみなされていたKJQJに対抗するために研究されていたようです。しかし、現在は、それよりも単に切り札としての使い道が主流になっています。さらには、上級者同士の対戦では、手札の構成から理論上返されないオバケ以外は返されるようになっています。

1.2 なぜオバケなのか

全出しによって増えた手札の組み切り方を全く知らない初級者にとって、切り札を用いた戦術を一つ習得することには大きな意義があります。特に手札が強いときに、理論上返されない素数や合成数を活用することが重要です。相手の知識に関係なく勝てるプレイングは、対上級者の勝率に大きく貢献するためです。

そのような戦術として、6枚出しラリーや7枚出し合成数など手札が強いときの組み切りが簡単なものはいくつかあります。しかし、それらと比べてもオバケにはいくつかの優位性があります。まずは、初手の二刀流などあらゆる場面で使う4枚出しをそのまま役立てられることです。これにより、覚える必要のある素数を減らすことができます。

次に、枚数が少ないことで、手札が24枚以外のとき、相手が中級者以下のとき、長期戦などの汎用性が高くなります。詳しくは次の章で解説しますが、4枚出しを繰り返すことで切り札を維持したまま安定して手札を減らすことができます。また、最後に出す素数を必ず4枚以下にできることも、必要な知識を少なくしています。

2 オバケの使い方

2.1 ラリー

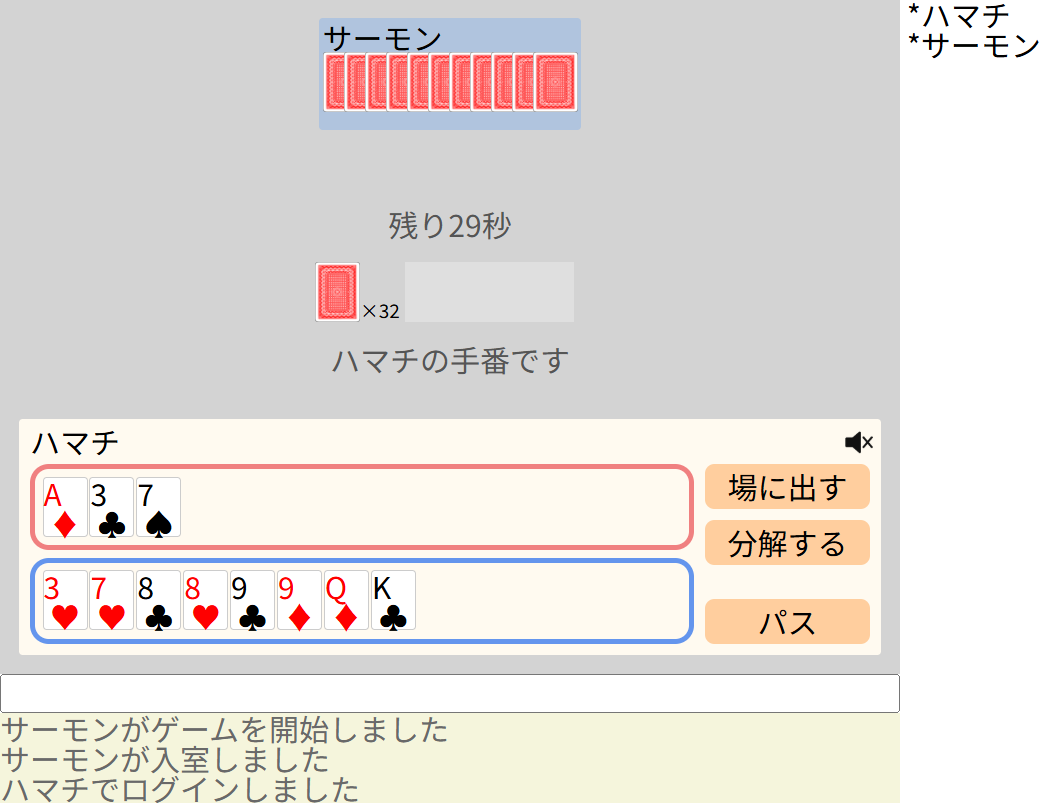

オバケを用いたラリーとは、小さい順に4枚出しを繰り返し、最後に絶対に親が取れるオバケを出し、残りで上がる戦術です。「自分が出して相手が返す」ことがテニスなどのラリーに似ていることから名付けられており、オバケを使わない6枚出しなどでも同様の戦術が存在します。

そのような流れを計画する、つまり組み切るためには、まず手札からオバケを探します。見つかったら、それを構成する札を取り出し、残りをいくつかの4枚出しと1つまでの別の枚数出しに分ければ良いです。8QTJなどのできるだけ強い素数から探し、絵札を使い切ったら4枚4桁を探すのが最も簡単です。

オバケは多くの場合で、合成数と素因数を合わせて12〜14枚の手札を消費します。これを踏まえて一般的な全出し後、24〜25枚の手札を処理することを考えると、オバケ以外に使える札は10~13枚となり、4枚出しを2回するのが最も一般的ということが分かります。手札が増えた場合はそれ以上の回数で組み切ることもできます。

グロタンカットを効果的に使ったり、高度な内容になりますが7枚出し程度を最後に用意したりすることで、オバケの前に出す4枚出しを1回にすることもできます。このような組み切りは一般のラリーと異なり妨害を受けないため、特に強力です。オーソ風と呼ぶこともあります。

2.2 KKKQ

それぞれのオバケには独特の強みと弱み、使うときのコツがあります。初級者が覚えるべきオバケについては次の章で詳しく解説しますが、必須と言えるのはKKKQとKKJQだけです。そのため、ここからはこの2つのオバケについて実例を交えつつ使い方を解説することにします。

KKKQ=2^4*3*273569はオバケの中で2番目に大きいです。KKKKはほとんど出されないため、実質的には1番大きいと言えます。実際、KKKQを持っている場合は同じKKKQを先に出される以外の心配はなく、常に切り札として機能します。その強さと、25枚の手札に20.9%という決して低くない揃いやすさから、大会でも最も多く出されています。

KKKQは絶対に返されないことを活かし、いつでも切り札を用いた基本的な組み切りに活用できます。揃っていることを判断するには、Kが3枚、2と3がそれぞれ2枚あることを確認してから、その他の札に目を向けるのが分かりやすいです。KKKXと持っている場合にはジョーカーを温存し、組み切りを簡単にするのに使うこともできます。

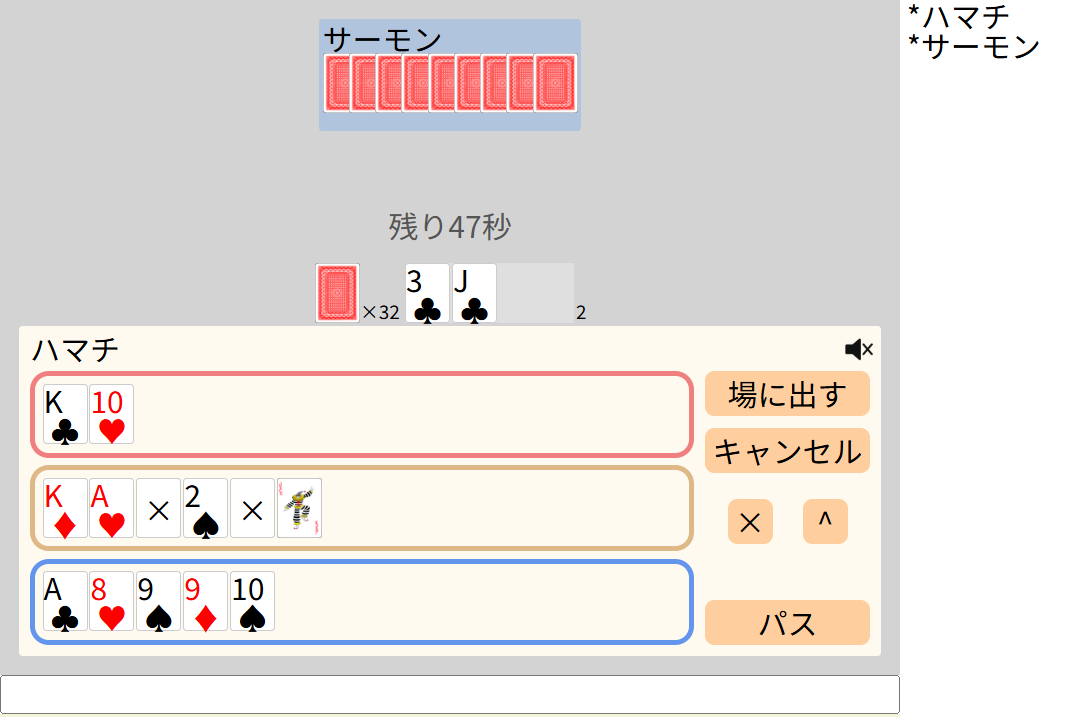

PQCS2024夏 1次予選 Bブロックより

天 和子:(9QA7627J73X)

凪:(K9545253J47)

天 和子:A2367779JQX|X=3,P(39T2Q5QJTXA)

凪:D(6)J4K423555679,P(3KJ6KA884Q28)

天 和子:%%

凪:D(6)585A

天 和子:D(8)T69A

凪:648J

天 和子:XJQJ|X=K

凪:KKKQ=2^4*3*273569

天 和子:%

凪:648J#

このセット(1回の対戦)は凪さんがオバケの組み切りで勝利しました。4手目にドローした時点で、KKKQを除いた手札が1445566888JJとなっており、それを5851,648J,648Jの3つに分けた形になります。実は奇数が少なく、その制約の中で上手く分けています。そのうちの2つをオバケの前、1つをオバケの後に出すことで組み切りが成立しました。

なお、5手目でT691の代わりに648Jよりも大きな素数が出ていたら、以上のプランですぐに勝つことはできません。このように、ラリーは常には成功しませんが、妨害されてもKKKQが残るのが重要で、これからの勝負になります。詳しくは後のラリー切りの節で解説します。

2.3 KKJQ

KKJQ=2^3*1641389はオバケの中で10番目に大きく、KとXを2枚しか使わずに出せる中ではKKQTの次に大きいです。そして、揃いやすさという観点では全てのオバケの中でも3番目で、25枚の手札では49.4%にもなります。切り札になる場面は限られますが、その圧倒的な汎用性から大会でもKKKQに次いで多く出されています。

まず、KKJQはその揃いやすさから、切り札が用意できない場合でも、切り札に近い存在として様々な活用法があります。たとえば、こちらがKKJQを持っている限り、相手が確実に勝つためにはKKQTなどの大きなオバケを用意しておく必要があります。返せるオバケが少ないことを利用して、相手の動きを制限することで逆転が狙えます。

初級者にとっては、むしろ切り札としての活用が重要です。こちらがKKKXと持っている有利な状況(注:KKXの場合でも通せる場合がありますが、難しいので省略します)では、相手にはKXの2枚しかありません。すると、相手の出せるオバケは大きい順にKKQT,KKJQ,…となります。つまり、KKQTを出されなければ、こちらのKKJQは確実に通ることになります。

KKQTを出されないことを確認する方法はいくつかありますが、特に2の枚数が重要です。KKQT=2*3*5*167*2621は2を3枚使うため、こちらが2を2枚以上持っていれば出されることはありません。また、2が余っていればKKJQ=1641389*2*2*2と出せる場合があるのも覚えておきましょう。

また、KKKXがあるときには、余ったKとXが非常に大きな助けになります。KはKKJQ=2^3*164K89と素因数に使えるほか、ラリーで出す素数を8QTKなどと大きくするのに使えます。XはもちろんKとして使っても良いですし、数札の代わりにすれば組み切りが格段に楽になります。

金剛戦 第6試合 第15セットより

さしみ:(K8K5AA7A943)

3TK:(J5TK325T964)

さしみ:D(J)AAA345789JKK,P(58Q6XX46728Q)

3TK:D(7)5T5T9J4K6723,P(29ATKJQQ7394)

さしみ:D(2)57[GC]

さしみ:84QA

3TK:D(6)KTQJ

さしみ:KKJQ=A64A389*2*2*X|X=2

3TK:D(8)%

さしみ:X6857|X=9#

このセットはさしみが有利な手札を持ち、一切の妥協をせずに組み切りました。3手目のドロー後の時点でKKXXと持っているほか、2が2枚あるためKKJQが必ず通ると判断できました。さらに57を2組持っていて、Xまで余らせることができたため、素数を選ぶのにはかなりの余裕がありました。

2.4 ラリー切り

ラリーはいつでも成立するわけではありません。オバケの前に素数を2回出す場合、大きな素数を返されると2回目の素数が出せない場合があります。逆に、相手がオバケを使ってきそうだと思ったときには、大きな素数を出せばラリーを妨害できる場合があります。ここでは、ラリーを切る方法とその対策を紹介します。

ラリーで組み切ろうとするプレイヤーは、4枚出しの素数を小さい順に出し、最後にオバケを出すのでした。ということは、2回目、3回目の4枚出しをできなくすることで、相手にプランの変更を強いることができます。そのためには、返す素数が相手の出そうとしている素数より大きいことが必要になります。

オバケを出す側は持っているKをオバケに使うため、ラリーで出す素数にはKを使わないことが多いです。Kを使わない4枚出し素数は大きい順にQQQJ,8QTJ,8JTJ,...と続きます。QQQJはややオバケの残りとしては揃いづらく、逆に8QTJは揃いやすいことから、ラリーの最後、オバケの直前に出す素数は8QTJ以下になることが多く、8QTJの場合もそれなりにあります。

そのため、8QTJを出すことで、相手が同じ8QTJを出そうとしているときも含め、多くの場合でラリーを切ることができます。そのため、まずは8QTJから検討するのが安定しやすいです。相手が3回以上の素数出しを計画しているときなどにはより小さい素数でもラリーが切れることはあります。

もちろん、KJQJや9KTJなどの、より大きい素数でラリーを切ることもできます。ただし、Kを使うことで出した後の手札が弱くなりやすいことに注意が必要です。どのような大きさの素数でラリーを切る場合でも、残りの手札で革命や他の枚数出しをするなどの狙いを残すことが勝ちにつながります。

オバケを使う側の立場に戻ると、ラリーの成功率を上げるためには、ラリーの回数をできるだけ少なくし、また2回目以降の素数を大きくすることが重要です。特に、オバケの前の4枚出しを2回で済ませられ、後の素数が8QTJ以上のときが強いです。前述の通り相手も8QTJを狙ってくるため、Kが余れば9KTJなどを出せるとさらに強くなります。

もしラリーを途中で妨害された場合は、オバケを崩して大きな素数を出したり、いきなりオバケを出したりするのは得策ではありません。ここでは冷静にパスをすることで、相手が絵札を消費した状態で仕切り直すことができます。もし相手が全出しで山札を回収してくれば、ラリーを再開し次の素数を出せばよいです。

ただし、山札に期待できる場合はカマトトしても良いです。また、相手が上級者の場合など、パスしたときに組み切られてチャンスが回ってこないと思われる場合はオバケを出してしまうという手もあります。残りの手札は当然弱くなりますが、HNPでの一発逆転を狙いましょう。

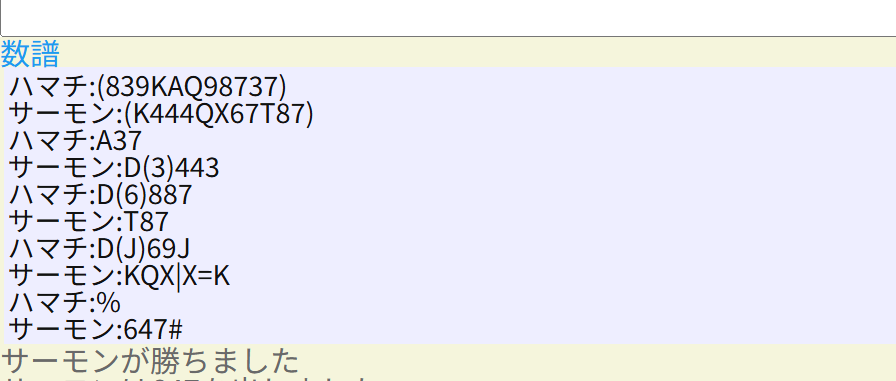

PQCS2024冬 準決勝より

マリン:(T54JJA8A793)

さしみ:(JQKQ68T76K6)

マリン:D(J)57[GC]

マリン:938AA

さしみ:D(4)KKQTJ

マリン:D(4)%

さしみ:Q646687,P(528T58X)

マリン:D(4)T444JJJ,P(92936X2)

さしみ:D(Q)T24556667888QQX|X=A,P(79K2QA75AK3T357)

マリン:23444699T2JJJX|X=3,P(938AAKKQTJ)

さしみ:886A

マリン:4TTJ

さしみ:KKXQ=2^4*3*273569|X=K

マリン:D(2)%

さしみ:57[GC]

さしみ:57[GC]

さしみ:57[GC]

さしみ:TQQT86A#

このセットではさしみがラリーを妨害され、窮地に追い込まれたものの、HNPに活路を見出して勝利しました。9手目の時点でKKXと持っているものの、Jがないことで組み切りには大きな制限がありました。幸いKKKQがあったため、それを軸に組み切りを考えます。

しかし、オバケを除いた手札は1155566777888TTQQと非常に偏っており、仮に毎回小さい素数で返されたとしてもラリーが厳しい状態でした。苦し紛れの8861に大きな4TTJで返され、次の手は消滅しました。そのため、仕方なくKKKQを出し、グロタンカットを連発した後に7枚出しが素数であることに賭けました。

なお、11手目はパスでも教科書的には正しいです。ただし、この場合はJがなく5枚出し以上に切り替えられると勝つのが困難であること、相手がトッププレイヤーのマリンさんで、手番を渡すと組み切られる可能性が高いことなどから総合的に判断し、KKKQを選びました。ちなみに、この試合は解説を書いています。

greenplus.hatenablog.com

2.5 KJQJカウンター

現在の素数大富豪でも、KJQJに返すためにオバケが求められる場面は存在します。二刀流でないKJQJのオーソが最も分かりやすいです。他にも、全出しを相手に初手でKJQJを出すことや、長期戦の中でKJQJで手番を取ろうとすることがあります。多くの場合では正しく対応すれば有利な反面、オバケを知らないと一気に苦しくなりやすいです。

ここでは、相手が切り札としてKJQJを使ってきた場合を取り上げます。相手の手札は残り3~8枚で、パスすれば上がってしまいそうですが、手自体は弱そうです。一方、こちらの手札は全出し後の24枚程度のことが多いでしょうか。オバケを出した後にいかに組み切るための手札を残すかが腕の見せ所です。

まずは手札の中からオバケを探しましょう。それぞれのオバケで2枚以上使う数札を覚えておいて、揃いそうなものからチェックすると見つかりやすいです。絵札も、特にKが2枚以下のときは注意しましょう。覚えているオバケが少ないうちは、揃いやすいKKJQなどから1つずつ考えても良いです。

オバケが見つかったら、オンラインでもトランプでも出せるように並べておいて、残りでどう戦うか考えましょう。相手の手札より2枚以上多い素数は、絶対にパスをさせることができます。相手の手札全体より絵札の多い素数も同様です。この2つを上手く使って、手札を減らすと勝ちに近づきます。

なお、先に小さい素数を出して、相手が返してくることを期待するのは危険な場合があります。特に、上級者は手札が弱いときにはカマトトをしてくることが多いです。それで絵札を引かれて困らないように考えておきましょう。相手が即上がれなくなったと判断し、こちらも全出しで手札を増やすのは一つの手です。

PQCS2023冬 準々決勝より

マリン:(A2334579TQK)

もりしー:(667899TJQKX)

マリン:D(7)TQKA32345779 P(22456889TTKX)

もりしー:D(A)966A

マリン:D(J)8TT9

もりしー:KJQX|X=J

マリン:D(3)KJKQ=2*2^3*8A9457

もりしー:%

マリン:X765423|X=8

もりしー:%

マリン:T3#

このセットでは、全出しによって手札が24枚になったマリンさんに対し、もりしーさんがKJQJを用いた組み切りを試みました。しかし、KJKQというオバケで返した後に冷静に立ち回ったことで、マリンさんが勝利しました。

5手目のドロー後のマリンさんの手札は、オバケを除くと2334567TXとなっています。もりしーさんの手札は残り4枚のため、オバケを出したときのドロー、次に素数を出したときのドローを入れても6枚にしかならず、7枚出しをすれば確実にパスさせることができます。そこまで考えて、X765423(X=8)、T3の順に出したものと思われます。

なお、枚数の多い素数を知らなければ、4TX(X=J)→57→6323というような組み方も次善の策としては有効です。実際のもりしーさんの手札は789Tであったため、JやKを引かれると厳しいところですが。相手がXを使ったので3→T=2*5→X→3467とするような1枚出しは、発想は難しいですがやることは簡単かもしれません。おまけ程度に見てください。

3 学習法

3.1 覚えるべきオバケ

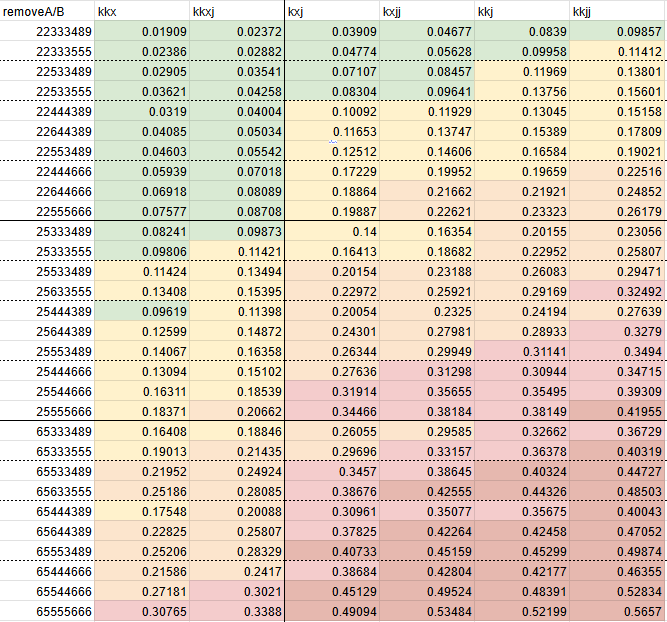

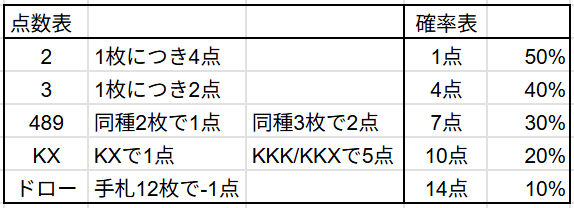

オバケは全部で38種類存在し、基本的には好きなものを覚えればよいです。しかし、素因数を含めて12~13枚ほどもある合成数を、全て覚えるのは困難です。ここでは、絶対的な切り札となりうるものと、揃いやすいものに分け、それぞれ優先順位の高い順にオバケを取り上げます。

切り札として使えるものの中では、KKKQとKKJQを既に紹介しました。この2つはあらゆるオバケの中で最も重要で、これだけで中級者になるためには十分なほどです。しかし、特にKKJQの理解に大きく関わるほか、それ自体切り札としてある程度使えるオバケがいくつか存在します。

重要な順にKKQT=2*3*5*167*2621,KKQK=3*379*J549,KKKT=2*5*17*77243があります。どれもKKJQが返されないか判断する上で重要な素数です。逆に言えば、これらを覚えておくことで無理なKKJQの組み切りを強行されても返り討ちにできます。加えて、この3つはKX4枚持っていれば必ず通るため、組み切りにも活用できます。

次に、単に揃いやすいオバケも、無理なKJQJにカウンターするためや、手札の減った相手に切り札として通すために、ある程度覚えておくと便利です。KJKQ=2^4*819457,KQJK=683*192Jの2つはオバケの中でも最も揃いやすく、KQQJ=3*587*7451,KQTJ=T1*163*797はKが1枚しかなくても出すことができます。なお、オバケの揃いやすさについては以下の記事が詳しいです。

qk-titech.hatenablog.com

まとめると、KKKQとKKJQが使いこなせればこの記事の内容は実践できます。上級者を目指してオバケを得意戦術とするのであれば、他のオバケも一つずつ覚えていくと良いでしょう。この記事に載っていないものを覚えるころには、強さと揃いやすさを重視して自分で基準を考えられるようになっていると思います。

3.2 覚えるべき素数

オバケによる組み切りは、4枚出しを繰り返した後にオバケを出し、残りの何枚かで上がるというものでした。大きく分けると、4枚出しと、4枚出し以外の素数がこれを実現するために必要になります。それぞれについて、使用する場面から逆算した重要度の高いものを紹介します。

まずは、オバケの前の4枚出しの知識が必要で、基本的にはこちらの方が重要です。ラリーをする場合、オバケの直前に絵札の大半を使い、4枚6桁〜7桁(特に後者)の素数を出すのが強くなります。逆に、序盤には数札を消費できるよう4枚4桁~5桁(特に前者)を使いこなす必要があります。

4枚4桁は最も重要で、オバケ以外の戦術でも切り札を出した残りの手札で上がるために使われます。並べ替えて同じになるものを一つとすると全部で246種類ありますが、中級者を目指すなら全ての桁が異なるもののうち、1を含まない38個から始めるのがおすすめです。1を含むものは3枚4桁として覚えましょう。覚える素数の一例を下に示します。

325X,346X,565X,148X,943X

8423/8429,8623/8629

9623/9629,4723/4729,7823/7829

8641/8647,6421/6427,8521/8527

5849/5869,9871/8761

4枚5桁、6桁はやや影が薄いですが、余った絵札を上手く消費するためにある程度は覚えておくと組み切りが楽になります。特に、TをQは切り札に使われないことが多いので、それらを含むものの優先度が高くなります。4枚6桁であればTT,QT,QQの組み合わせに注目しましょう。やはり一例として素数表を示します。

8T4X,5K4X

66T3/66T9,246J/468J

44Q3/44Q9,65Q3/65Q9

76Q3/76Q9,98Q3/98Q9

XQXJ(X=(1,)3,4,6,7,9)

TXT7(X=1,2,4,5,8)

2TT9/8TT9

9QT3/9TQ7/9TQ1,6QT9/6QT7/6TQ3

4QQ3/4QQ7,3QQ1/7QQ1

98TJ/94TJ,46TJ/68TJ

86TK/84TK,84QK/64QK

4枚7桁はラリーの成立に大きく関わります。切り札のために残しておきたいKを使わず、できるだけ大きな数札で始まる素数が特に重要です。ただし、8QTJより大きな4つについては出せるときには強いためKが入っていても覚えるべきです。オバケの組み切りという観点で重要な素数を示しておきます。

9KTJ,9QQK,8KJJ,8QTK

8QTJ/4QTJ/2QTJ,8JTJ/6JTJ/5JTJ

5QQJ/5TQJ

6TQK,4TTJ

QTT3/QQT3

なお、4枚8桁はKJQJ,KJTK,KTQJ,QQQJを覚えておけば困りません。KTQJとQQQJはまれにオバケと両立させてラリーで出せることがあります。

他の枚数も、知識が多いほど組み切りが簡単に、そして取れる行動が強くなる傾向があります。4枚出しを繰り返した余りが0~3枚であることから、3枚出しまでを覚えておけば最低限の組み切りはできます。しかし、1枚の代わりに5枚、2枚の代わりに6枚を出すことができれば、その分ラリーの回数を減らすことができます。

とはいえ、初級者にとって最も重要なのは3枚出しとなります。もし大半の組み合わせで3枚出しを知っていれば、残りが3枚になる組み切りでは残りの心配をせずに強い4枚出しを選んでいくことができます。逆に、知っている3枚出しが少ないと4枚出しを何度も組み直さなければならなくなるかもしれません。

中級者を目指すにあたっては、3枚出しの大半、具体的にはTやQを使うものを優先して100個以上を覚えることが望ましいです。しかし、初級者として11枚の手札を組み切る練習を積んでいれば、この条件は自然と満たされていることも多いでしょう。もし不安があれば、以下の記事を参考にしてください。

greenplus.hatenablog.com

5枚出し以上の素数も確実に助けになります。ラリーに使える手札の中から、枚数の多い素数を抜き出し、残りを4枚出しのみに分けるという組み方が強いです。たとえば、オバケ以外が13枚のときは、残りで出すのは1枚、5枚、9枚のいずれかになるため、5枚出しか9枚出しを見つけられればチャンスです。

このような素数としては、絵札を含まないものや、偶数の多いものが使いやすいです。そして、一般的な多枚出しの優先順位とも一致します。一例としては、5枚出しの86423や6枚出しの886243,88642-1/7/9などは覚える価値があるでしょう。現時点でこれという記事はありませんが、自分で探索してみると面白いです。

なお、手軽に探索したければ、nishimuraさんの「素数大富豪 手札探索」を使用することを強くおすすめします。試しにリンクを開き、「手札」に「2,2,4,4,5,5,6,6,8,8,1」と入れ、「素数探索枚数上限」を5にすると、1で終わる偶数消費素数が大量に出てきます。いろいろ変えて好みの素数を探してみましょう。

searial.web.fc2.com

素数の記憶全体に言えることとして、同じ組を並び替えてできる中では最大の素数、つまり上位互換を一つだけ覚えるのが強いです。ただし、特に絵札の少ない素数は出せること自体が重要です。四つ子素数や独自の語呂で数を稼げるのであれば、多少は代わりに小さい素数を覚えることがあっても問題ありません。間違ってもQJKJなどを覚えようとするのはやめましょう。

それから、基本的には札の重複が少ない素数が優先されます。これは使用頻度が高くなるためで、逆に99991のような素数は9が4枚必要なため汎用性が下がります。また、偶数が多い素数も覚える価値が高く、偶数が余ったときの方が組み切りが困難になりやすいからです。オバケで消費する札も、奇数が多く偶数を残しやすい傾向にあります。

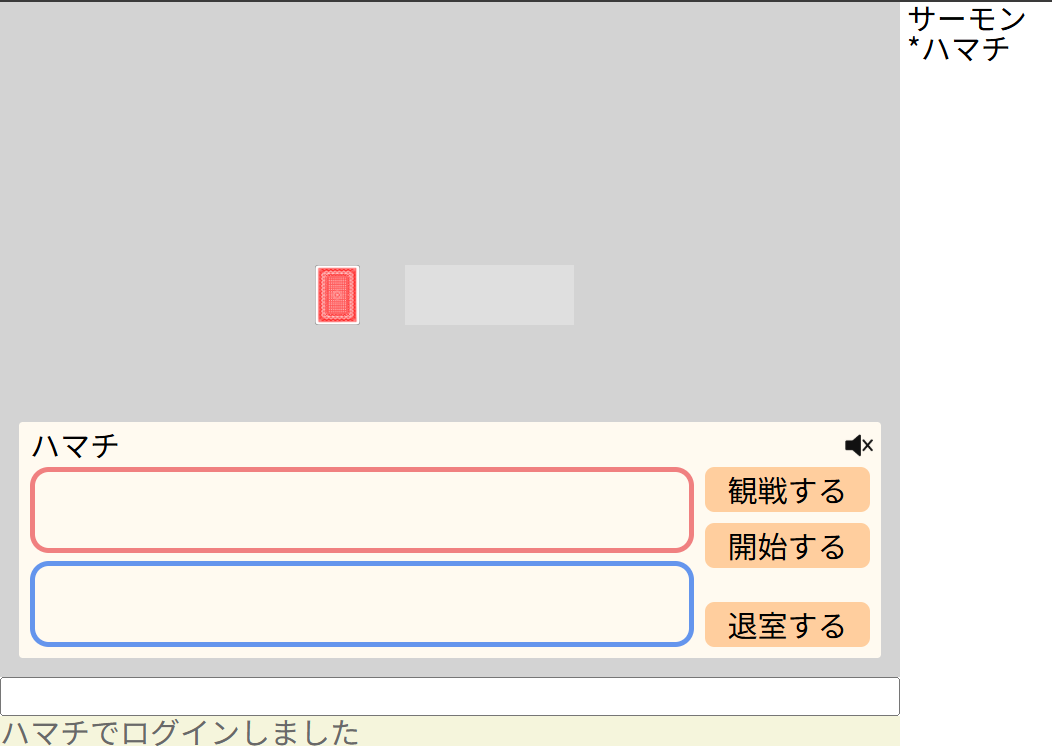

3.3 組み切りの練習法

オバケによる組み切りを練習するには、実戦でオバケを出すのが最も定着しやすく、オバケに限らず経験にもなるでしょう。しかし、対戦相手が見つからない場合や、オバケだけに集中して取り組みたい場合もあるでしょう。そのようなときに使える方法をいくつか紹介します。

24枚同士の戦いを自分でシミュレーションしてみるにはnishimuraさんの「一人二役」が便利です。「24枚ずつへ」で2セットの手札が生成されるため、強いオバケがある側の立場で組み切りを考えてみると面白いでしょう。「生贄」で素因数場に手札を出しても「選び直す」で何度でもリセットできるので、これを使ってオバケや素数を取り分けるという小技があります。

searial.web.fc2.com

あるオバケを確実に含む手札が欲しいときは、トランプからオバケを抜いて持っておき、残りをシャッフルした上で手札が24枚になるまで引くという方法もあります。コンピュータ上で同じことをするには、nishimuraさんの「素数大富豪シミュレーション」を使うのも、少々慣れが要りますが有力です。

searial.web.fc2.com

3.4 コラム:知っているフリ

切り札となるオバケは主にKKJQに、その他のオバケは主にKJQJに返せる点が強いという紹介をしました。しかし、実際にそのようなKJQJやオバケにオバケで返す場面というのは多くありません。返されると分かっていてオバケを出すのは、手札を無駄に弱体化させることになるからです。

しかし、こちらがオバケをほとんど知らないことが周知の事実だったらどうでしょう。相手にとっては、返されるはずのオバケを切り札として使うチャンスになります。場合によっては、こちらが本来勝てるはずのゲームで、わずかな知識の不足が原因で負けることになるわけです。

そのような事態を防ぐためには、もちろん主要なオバケを全て覚えておくのがベストです。しかし、より簡単なのは、どのオバケも覚えている可能性があると思わせておくことです。たとえば「KKQT,KKQK,KKKTのうち1つを大会のために覚えてきた」と言うだけで、相手は無理にKKJQを出すことができなくなるでしょう。

4 まとめ

4.1 結論

4枚出しまでの比較的少ない知識で組み切れる場面が多いオバケは、初級者が学ぶ全出し後の勝ちパターンとして非常に適しています。その一方で、知識を増やせば増やすほど、着実に使いやすく、強くなるというポテンシャルもあります。この記事の内容を全てマスターできれば、あなたは中級者としても十分すぎるほどの、立派なオバケ使いになっているでしょう。

4.2 ステップアップの道筋

初級者の中で、全出しをしない方はまず全出しをプレイングに取り入れるようにしましょう。相手が強く、初手のラリーにはカマトトしてきそうなとき、初手に切り札がないとき、相手が全出ししてきたとき、どれも全出しのチャンスです。詳しい全出しの判断、出し方については、現時点で有力な記事はほとんどないので、身近なプレイヤーに聞いてみてください。

とはいえ、全出し後の戦術を知らないと全出しはしづらい、全出しをしないと全出し後の戦術は覚えられないというのが悩ましいところです。この記事を読んだ上で全出しを始めてみる、という順番でも問題ないように書けていると思います。もし実戦での全出しが怖ければ、既に述べた練習方法から試してみてください。

全出しの覚悟を決めようとしている初級者の方は、最初にKKKQとKKJQ、ラリー、紹介した程度の4枚出しを身につけることを目指してください。それだけでも十分活用の機会は回ってきます。4枚出しは難しければ4枚4桁と4枚7桁から、あるいは練習なら素数表を見ながらでも構いません。

対人戦で一度でも基本の流れが決まれば、より深い内容にも挑戦したくなってくると思います。そうしたら、ラリー切りの内容を参考に、相手ならどう妨害するか、自分はどうやって妨害を対策するかを考えるようにしてみましょう。ラリー切りができるようになると同時に、自分の組み切りも通しやすくなると思います。

また、KKQTから始め、記事で出てきた程度の他のオバケを覚えてみるのも良いでしょう。ある程度組み切りに慣れていれば、どのオバケにも「これでなければ勝てない」という活躍の機会がきっと出てきます。4枚出しの素数についても同様です。全部は途方もないですが、イメージとしては合計300個程度で上級者に手が届きます。

オバケをさらに得意戦術として伸ばしていきたい中級者の方は、オバケの前の素数出しを1回にする、オーソ風を練習してみましょう。これには中級者なら覚え始めているであろう、5~9枚出しの知識が活きてきます。また、以下の記事を参考にカウンティングも意識するようにしましょう。ラリーを切られなくなることで上級者相手の勝率が上がります。

オバケ界で新たな発見をしたい上級者、オバケマニアの方は、冒頭で紹介した「要約版・オバケ攻略」の特殊型で紹介した概念や、新たな戦術を独自に研究してみてください。個人的には、使用頻度こそ低いものの、切り札とならないオバケにもスポットライトが当たる、ロマンあふれる戦術が、まだまだ出てくるのではないかと期待しています。

おわりに

オバケを用いた戦い方の詳しい解説としては、今までにない記事が書けたと思います。初級者向けにできる限り内容をかみ砕いて説明したつもりですが、そもそも初級者向けの攻略記事というのが少ないこともあり、あれもこれも説明した上で、まだまだ足りない部分がありそうです。

今後は書き切れなかった話を新しく記事にしたり、この記事を参考にしたプレイヤーからのフィードバックを受けてより読みやすくしていきたいと考えています。それだけ将来的に必要とされる内容だと思うので、ぜひお気軽にコメントをください。最後までお読みいただきありがとうございました!